Kurzantwort: Wie geht strategische Nachfolgeplanung?

Strategische Nachfolgeplanung bedeutet: kritische Rollen vorausschauend absichern, Talentpipelines aktiv entwickeln und CFO-, HR- und Fachbereiche in einer steuerbaren Governance verzahnen. Wirkung entsteht, wenn Unternehmen internes Potenzial systematisch aufbauen, Nachfolger:innen transparent entwickeln und über klare KPIs wie Internal-Fill-Rate, Bench-Strength und Time-to-Productivity steuern.

Schulmeister ist Ihr Spezialist im Recruiting:

Definition: Was ist strategische Nachfolgeplanung?

Ein ganzheitlicher, vorausschauender Prozess zur Sicherung von Schlüsselrollen: von der Identifikation kritischer Positionen über systematisches Talent- und Kompetenzmanagement bis zu geplanten Übergaben – mit klaren Entscheidungspfaden, Messgrößen und Review-Rhythmen. Best Practices zeigen: Erfolgreiche Unternehmen betreiben Nachfolgeplanung als Prozess, nicht als Personendiskussion – strukturiert, fair und diversitätssensibel.

Weshalb die Nachfolgeplanung heute eine besondere Bedeutung hat, zeigt unsere aktuelle Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Controller Institut: 323 CEOs, CFOs und Top-Manager:innen haben Einblick dazu gegeben, wie sie die Auswirkungen des Fach- und Führungskräftemangels auf ihre Unternehmen wahrnehmen. Hier finden Sie die Ergebnisse:

Ergebnisse der Talentemangel-Studie

Lesen Sie auch den Die Presse Artikel über unsere Studie: Wandern Personalagenden in die Finanz-Abteilung? (Die Presse, 09.2025)

Verantwortung der Unternehmensführung für die Nachfolgeplanung

- Demografie & Arbeitsmarkt: In Europa schrumpft der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter; zugleich wächst der Anteil Älterer deutlich. Prognosen zeigen bis 2050 rückläufige Erwerbspersonen in den meisten EU-Ländern und eine deutliche Zunahme der 85+-Bevölkerung. Das erhöht Nachfolge- und Wissensrisiken in Unternehmen (Quelle: Eurostat, 2025).

- Talentknappheit & Wettbewerbsdruck: HR-Studien betonen anhaltende Recruiting-Hürden; Organisationen müssen strategisch planen statt „ad hoc“ zu ersetzen (Quelle: SHRM, 2023)

- Shift zu „Human Sustainability“: Führende Trends verlagern den Fokus von reiner Besetzung hin zu Entwicklung und leistungsfähigen, lernfähigen Organisationen – Nachfolgeplanung ist dabei zentraler Hebel (Quelle: Deloitte, 2024)

Rollen und Verantwortlichkeiten in der Nachfolgeplanung

Eine wirksame Nachfolgeplanung gelingt nur, wenn alle relevanten Funktionen im Unternehmen eingebunden sind und ihre Aufgaben klar definiert sind.

CEO und Vorstand

Die oberste Führungsebene gibt die Richtung vor. Sie entwickelt ein klares Zielbild, sorgt für verbindliche Governance-Strukturen und stellt sicher, dass Nachfolgeplanung in der Unternehmensstrategie verankert ist. Ebenso wichtig ist das Vorleben: Wenn Vorstand und Geschäftsführung den Wert von langfristiger Planung sichtbar machen, prägt dies die gesamte Organisation.

CFO

Die Finanzleitung übernimmt eine zentrale Rolle bei der Ressourcensteuerung. Sie verantwortet die Finanzierung von Entwicklungsprogrammen, sichert Kapazitäten und stellt sicher, dass Kennzahlen systematisch erhoben und ausgewertet werden. Dazu zählen die interne Nachbesetzungsquote (Internal-Fill-Rate), Bench-Strength-Verhältnisse oder die durchschnittliche Zeit bis zur Wirksamkeit einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.

HR

Die Personalabteilung gestaltet die Prozesse, sorgt für einheitliche Assessments und entwickelt die notwendigen Strukturen für Lernen und Weiterbildung. Sie achtet außerdem auf Diversität und Fairness, damit Chancen transparent verteilt werden und Vielfalt in der Pipeline gewährleistet ist.

Fachbereiche

Die Führungskräfte in den einzelnen Geschäftsbereichen übernehmen Verantwortung für die Praxisnähe. Sie identifizieren Talente, begleiten diese in Mentoring-Programmen und geben ihnen projektnahe Entwicklungsaufträge, die auf spätere Schlüsselrollen vorbereiten.

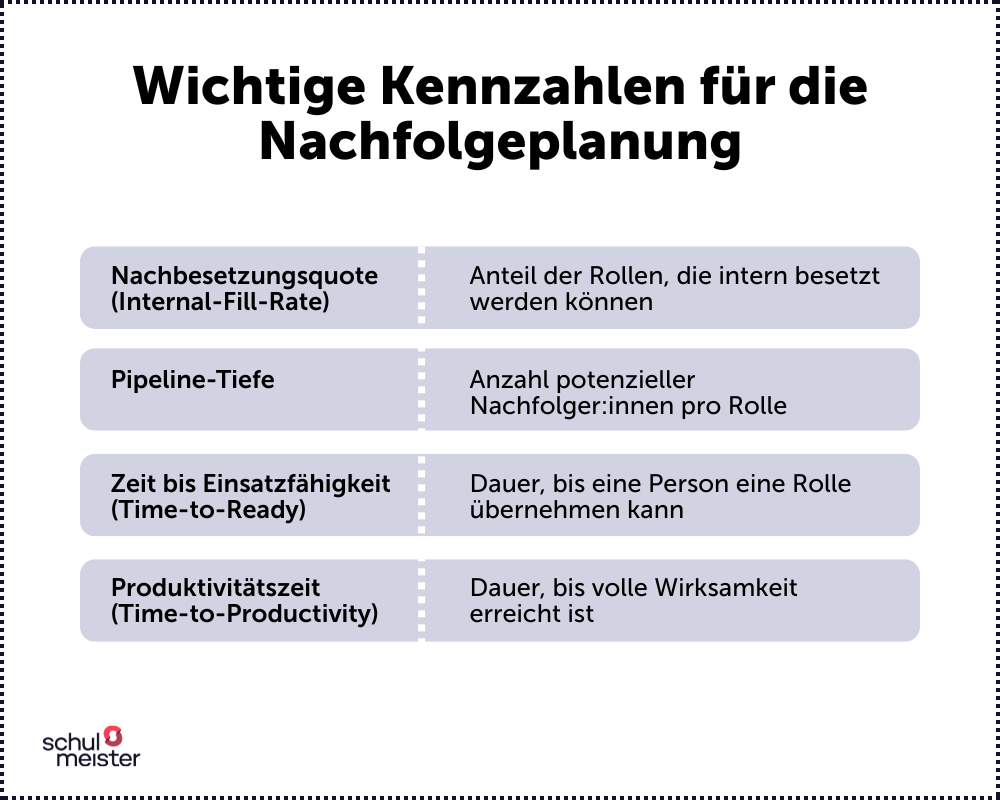

Kennzahlen, die Nachfolgeplanung wirklich steuern

Nachfolgeplanung ist nur dann wirksam, wenn sie messbar wird. Folgende Kennzahlen haben sich in der Praxis bewährt und sind in aktuellen Human-Capital-Trends fest verankert:

- Internal-Fill-Rate (IFR): Anteil der Schlüsselrollen, die intern nachbesetzt werden können.

- Bench-Strength: Verhältnis von potenziellen Nachfolger:innen zu einer Rolle (z. B. 2:1 oder 3:1).

- Time-to-Ready: Zeitraum, den eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger benötigt, um einsatzfähig zu sein.

- Time-to-Productivity: Zeit bis zur vollen Wirksamkeit nach Übernahme einer Position.

- Pipeline-Diversität: Vielfalt innerhalb der Nachfolgepipeline, etwa nach Geschlecht, Alter oder Herkunft.

- Risikoindex: Kombination aus der Wahrscheinlichkeit einer Vakanz und der potenziellen Schadenshöhe für das Unternehmen.

Diese Kennzahlen erlauben eine wertorientierte Steuerung. Sie machen sichtbar, wo Lücken entstehen, wie stabil die Pipeline ist und ob die eingesetzten Maßnahmen tatsächlich Wirkung entfalten

So funktioniert eine wirksame Nachfolgeplanung

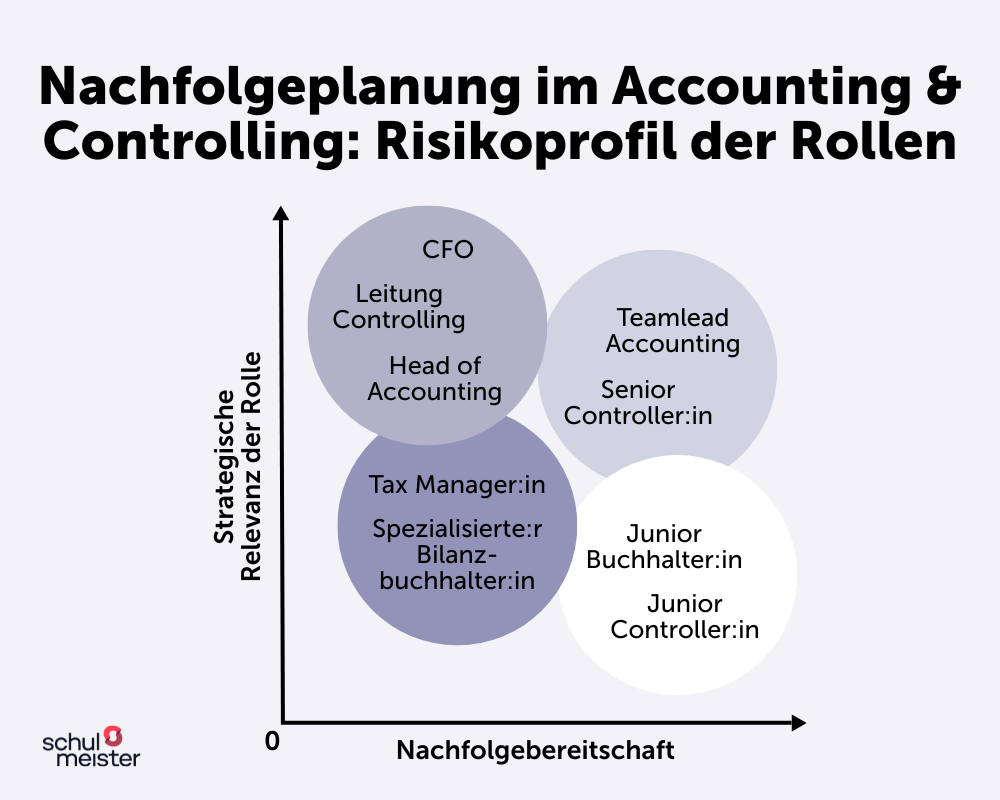

Eine nachhaltige Planung beginnt mit der Analyse: Welche Positionen sind kritisch für den Unternehmenserfolg? Wo entstehen die größten Risiken, wenn es zu Vakanzen kommt? Auf diese Fragen sollten klare Antworten vorliegen.

Anschließend gilt es, Talente gezielt zu entwickeln und auf neue Aufgaben vorzubereiten. Das bedeutet: interne Förderprogramme, strukturierte Lernpfade und regelmäßige Entwicklungsgespräche. Externe Rekrutierung bleibt wichtig, sollte jedoch eine Ergänzung sein – nicht die alleinige Lösung.

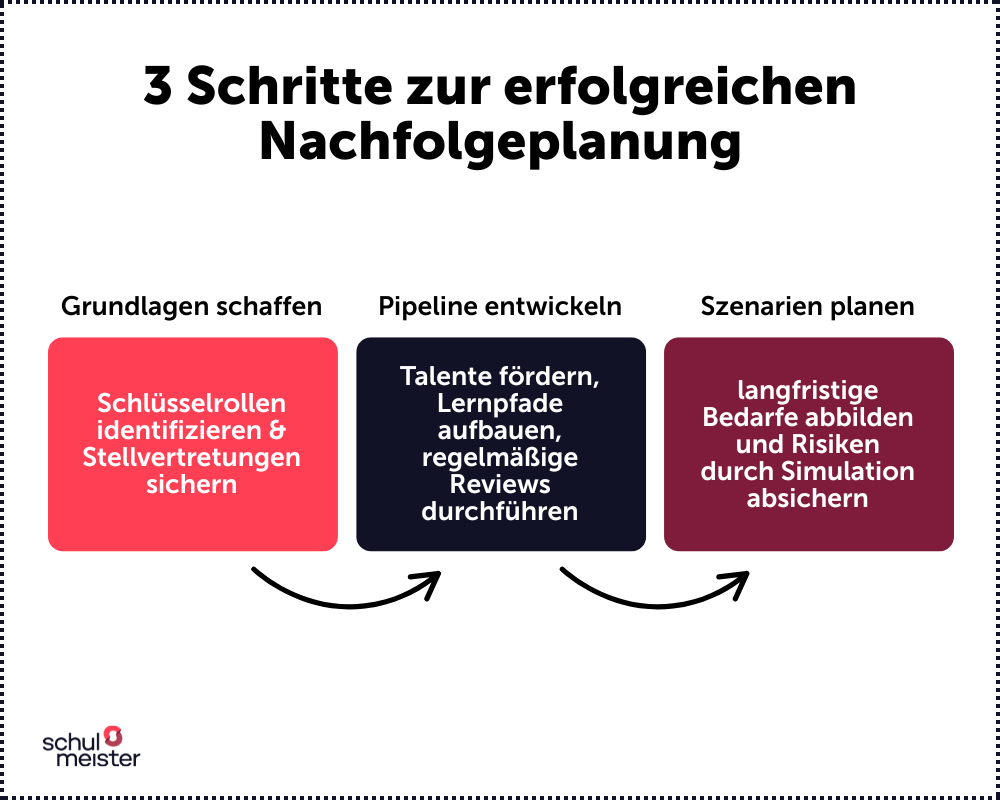

Blueprint für eine nachhaltige Nachfolgeplanung in drei Phasen

Phase 1 – Grundlagen schaffen

In einem ersten Schritt sollten Sie alle Schlüsselpositionen identifizieren und dokumentieren. Wer könnte im Ernstfall kurzfristig einspringen? Welche Stellvertretungsregelungen sind bereits etabliert?

Phase 2 – Pipeline entwickeln

Darauf aufbauend entwickeln Sie Ihre Talente: durch Coaching, Mentoring, Projektverantwortung und gezielte Weiterbildung. Ergänzend empfiehlt sich ein regelmäßiges Pipeline-Review, in dem Fortschritte und offene Lücken transparent gemacht werden.

Phase 3 – Langfristige Szenarien planen

Abschließend sollten Sie Szenarien über mehrere Jahre hinweg betrachten: Wie verändert sich der Personalbedarf? Welche Rollen könnten künftig schwer zu besetzen sein? So entstehen robuste Strategien, die über kurzfristige Lösungen hinausgehen.

Häufige Fehler bei der Nachfolgeplanung – und wie Sie sie vermeiden

Zu enger Fokus auf die Spitze

Oft werden nur Top-Management-Positionen abgesichert. Abteilungs- und Teamleitungen bleiben außen vor – dabei wirken Ausfälle dort direkt auf den Alltag.

Planung erst im Ernstfall

Nachfolger:innen werden oft erst gesucht, wenn ein Weggang absehbar ist. Das erhöht den Druck und senkt die Qualität der Entscheidung. Regelmäßige Überprüfungen verhindern dies. INTERNE VERLINKUNNG ZU PRESSEMELDUNG

Einseitiger Blick nach außen

Externe Suche ersetzt nicht die Entwicklung interner Talente. Ohne Förderung droht der Verlust wertvoller Mitarbeiter:innen.

Fehlende Kennzahlen

Ohne klare Messgrößen bleibt die Planung vage. Wer systematisch misst, kann Fortschritte steuern und belegen.

Fazit: Die Rolle von Finanz- und Personalabteilungen

Eine erfolgreiche Planung ist immer interdisziplinär. Die Personalabteilung bringt Prozess- und Entwicklungskompetenz ein. Die Finanzabteilung sichert Ressourcen und verankert Ziele in der Unternehmenssteuerung. So entsteht ein abgestimmter Rahmen, der Planung realistisch und nachhaltig macht.

In unserer aktuellen Studie haben wir CEOs, CFOs und Top-Manager:innen in Österreich zu den Auswirkungen des Fach- und Führungskräftemangels auf die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen befragt. Hier finden Sie die spannenden Ergebnisse:

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Nachfolgeplanung

Wie messe ich den Erfolg meiner Workforce-Strategie zur Nachfolgeplanung?

Mit Kennzahlen wie interner Nachbesetzungsquote, Pipeline-Tiefe, Zeit bis zur Einsatzfähigkeit und Produktivität nach Übergabe.

Welche Positionen sollten zuerst abgesichert werden?

Alle Funktionen mit hoher Relevanz für das Geschäft – vor allem Schnittstellen- und Führungspositionen.

Warum ist die Förderung interner Talente so wichtig?

Weil interne Nachfolger:innen die Unternehmenskultur kennen, weniger Einarbeitung benötigen und das Risiko von Wissensverlust minimieren.

Wie weit in die Zukunft sollte geplant werden?

Mindestens drei bis fünf Jahre, ergänzt durch regelmäßige Szenarien und Pipeline-Reviews.